榕树头,拉家常。前日,绿茵茵的榕树下,几个归侨老人围坐在迳口社区村口向记者一行诉说着当年行走在中国与越南间沧桑的岁月。1979年,光明农场安置越南归来的4540名侨民,光明办事处现有越南归侨侨眷8000多人,他们有祖上几代到越南定居、生儿育女的,有到了越南不久便归来的华人,也有因嫁娶而跟随华人来到光明的越南人。本期寻找光明记忆走近新区的归侨,在榕树头下,听他们讲述“回家”的故事。据了解,目前居住在迳口社区的越南归侨祖籍都是广西,他们在1978年从越南回到国内,被中国政府安置在深圳光明迳口社区,开始了他们新的生活。

侨民六婆。

六婆用扁担挑大米踏上回国路

迳口社区的六婆和七婆是两妯娌,两位老人已是八十几岁高龄,她们悠闲地坐在木椅上,听着越南山歌,缓缓地回忆那段岁月。据介绍,六婆和七婆的爷爷辈从广西越过边境到越南谋生。那时刚好是清朝末年,内忧外患,民不聊生,住在中越边境的他们,选择去越南讨生活。

她们家族在越南生活了大概一百年,虽说日子过得并不富裕,但还算安稳。到了六婆和七婆那一辈,她们在越南经历了越南抗法战争、越南战争,他们的丈夫、亲戚都参加过战争。好景不长,1978年越南大规模排华,那时四十几岁的六婆和七婆带着孩子们从越南转到东兴,大家到达东兴后听从组织安排辗转了东兴、南宁、广州、东莞这几个地方,最终来到了深圳光明农场。从越南回来,她们放弃了在越南的一切,只用扁担挑着大米,踏上了回国的路途。所幸的是,政府对越南归侨关爱备至,不仅安排了居住的地方,还为她们的居住房安置好了所有必要的生活用品,并经常下乡慰问给予相应的补助。重回祖国怀抱的她们,在改革开放的浪潮中,过上了安稳的日子。

如今,居住在迳口社区的侨民,在现代化、城市化的大浪潮下,依旧过着传统而且悠闲的日子。逢年过节都会包越南特色粽子,有的人家还会用土法蒸酒。很多传统的习俗,在这里还保持得完好。

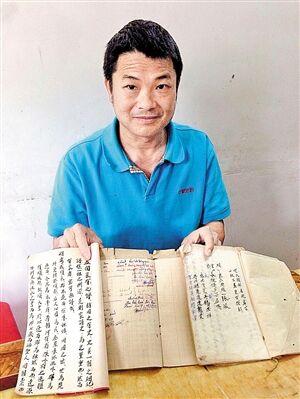

项光由在展示父亲留下的手写“家谱”。

项光由一直保存着父亲手写的“传家宝”

今年50岁的项光由在越南出生,他说:“我们家是太公那一辈迁到越南去的,算下来已四代人了。”项光由14岁那年,跟随父亲回到中国,全家人都安置在光明农场。采访中,项光由把家里的“传家宝”展示给记者看,那并不是什么珠宝金饰之类的东西,而是几本已经破旧泛黄的本子,里面都是父亲手写的中文字、越南字,记录了项家在越南的“大事件”,是父亲亲自写的家谱,项光由一直好好地保存着,在他看来,这才是无价之宝。

从本子上工整美观的字迹看得出,项光由的父亲是一位文化人。项光由介绍起来:“我爸爸十分重视教育,在越南并不富裕的生活条件下,他想办法坚持念书、学习,更严格要求我们,一定要多读书。所以,我14岁回国,父亲要求我们要从一年级开始上学,接受中国教育,我读到23岁才初中毕业。”上世纪80年代末,项光由毕业后到深圳打了几份工,如售票员、工人、销售……渐渐发现自己的文化、技术水平都不够,和其他人有差距,他便回到了光明,在晨光牛奶厂的车间负责饮料包装工作,从普通工人到车间机长,项光由和晨光牛奶一起成长起来。直到现在,20多年过去了,项光由一直没有离开晨光,他笑着说:“我记得当年车间一小时只能包装4000多瓶饮料,现在可以做到9000多瓶了。

”30多年来,项光由见证了光明的发展。如今,他们一家人在社区过着幸福的日子。他满足地说:“前几年我回越南拜祭爷爷奶奶,也见到了当时没有回国选择留在越南的华人,我觉得现在我们的生活比他们好,我很珍惜和知足。”

本报记者 练洁雯 通讯员 陈瑛 项建标 赖远美 文/图